公開日:2025年11月20日、更新日:2025年11月20日

こんなお悩みありませんか?

「相続が始まったけれど、何から手をつければいいか分からない」

「今のところトラブルは起きていないけれど、誰が何をやるべきか決まっていない」

相続人同士が揉めていないとしても、何が必要な書類か調べて、間違いのないように不慣れな手続きを進めるのは、それだけでとても負担がかかることです。

ここでは、全体像の把握の手助けとなる情報と、無理なく確実に手続きを進めていくための方法をまとめています。ぜひ参考にしてください。

すでに手続きを進めていて、弁護士や専門家に相談してみたい、サポートを受けつつ進めたいと思っている方は下記からお気軽にお問い合わせください。

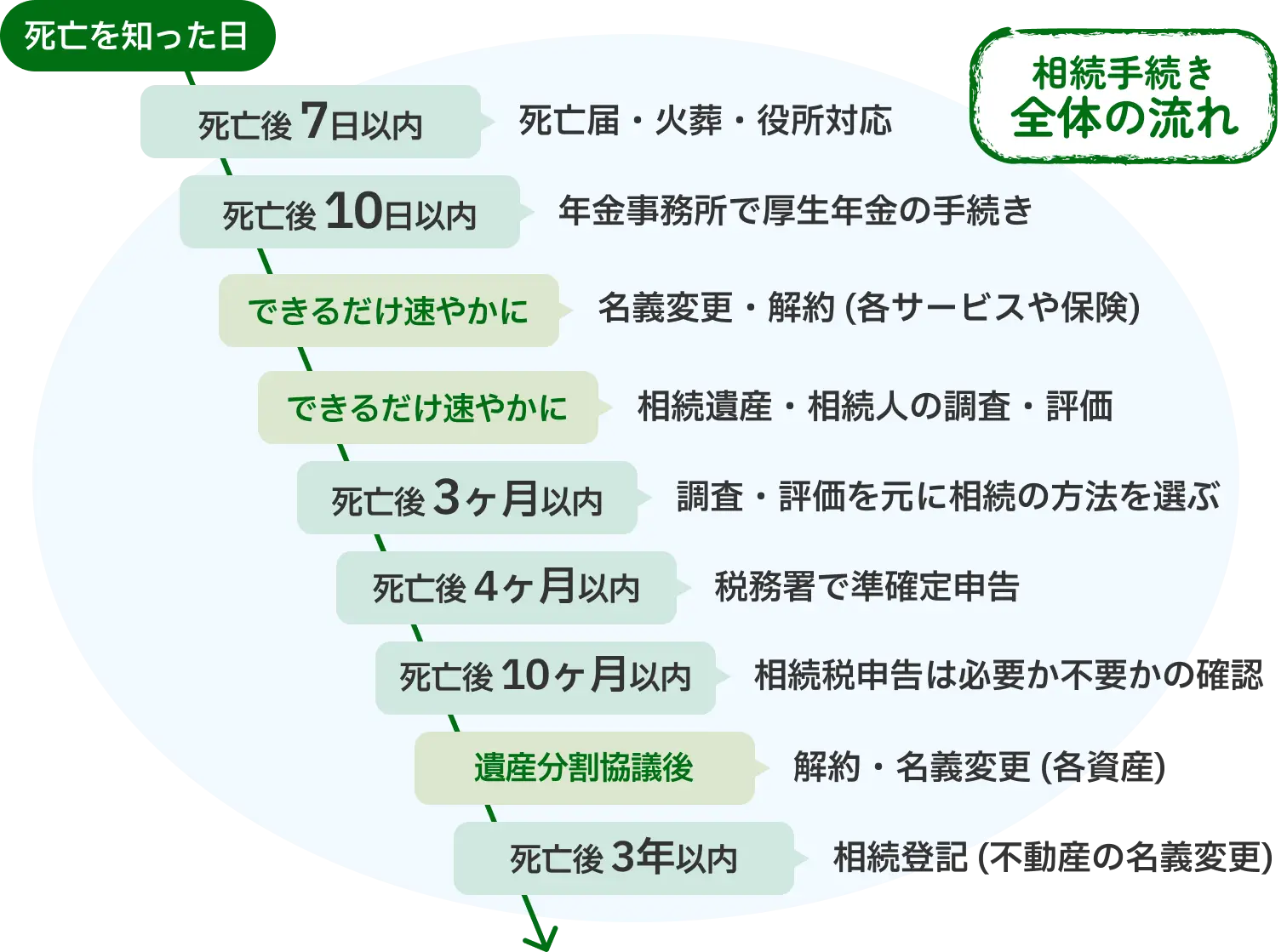

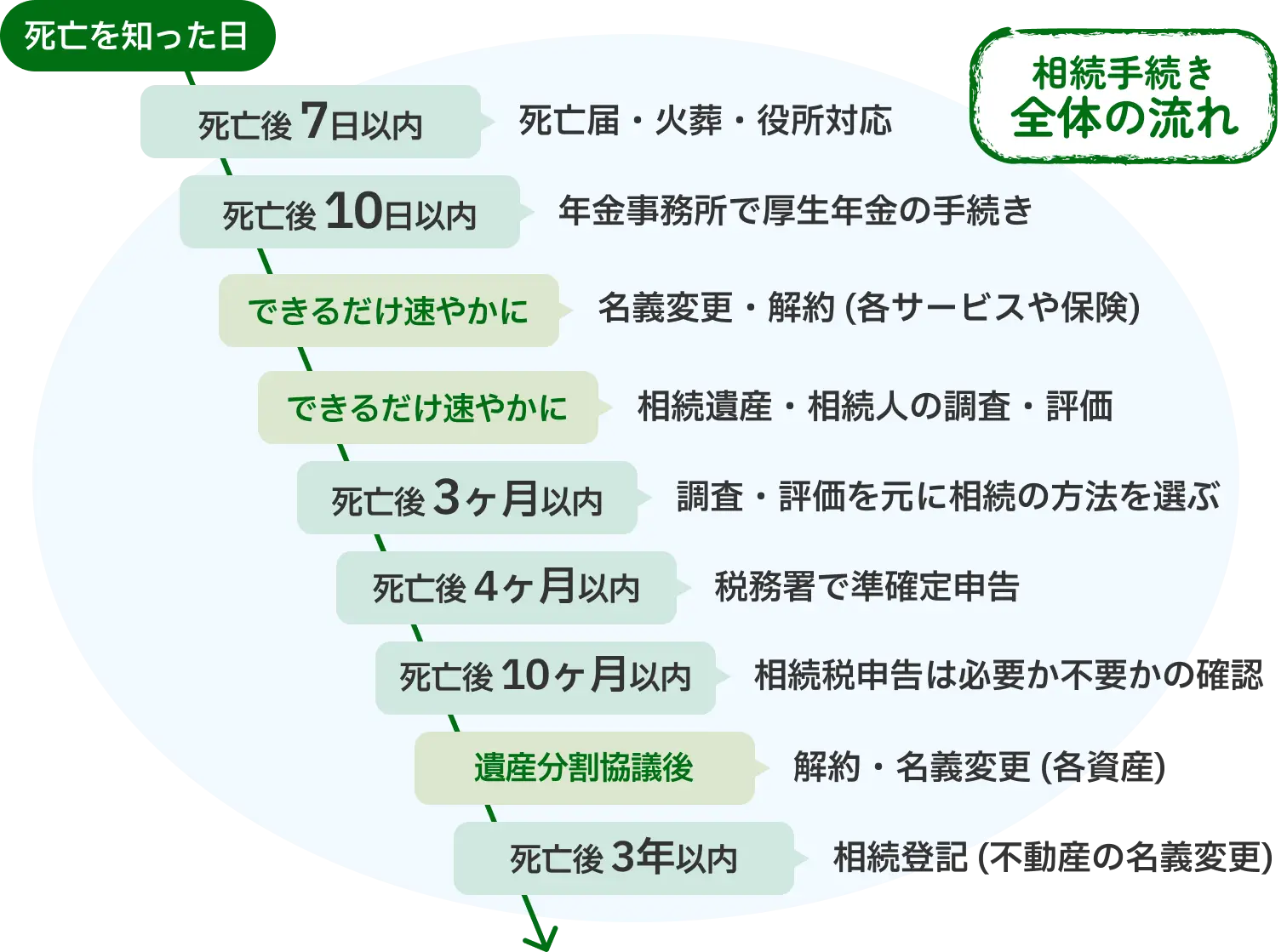

相続手続きは、死亡届をはじめとした役所の手続きから、相続税の申告・納税まで、多くの段階があります。

ここでは、死亡を知ったときからの全体フローを整理していますので、必要な準備やスケジュール感をつかむためにぜひ確認してください。必要な書類については後述しています。

上記の流れを理解したうえで、実際の手続きを進めるには、必要な書類を早めに準備しておくことがとても重要です。

ここからは、具体的にどのような書類を揃える必要があるのかを整理していきます。

相続手続きでは、正確な書類の収集と準備が欠かせません。

戸籍や住民票、通帳、遺言書など、どの段階で何が必要になるかを早めに把握しておくことで、後からのやり直しや手続きの遅延を防ぐことができます。

ここでは、主な必要書類とその取得先、何のために使うのかをわかりやすくまとめました。

| どんな資料 | どこで確認・取得するか | 何のために使うか(調査目的) |

|---|---|---|

| 通帳・キャッシュカード | 自宅・金庫・遺品から | 預貯金口座の特定・残高証明書取得のため |

| 郵便物・通知書 | 自宅に届いたもの | 借入・保険・証券会社・税関連の手がかり |

| 不動産の納税通知書 | 被相続人の保管書類/役所 | 所有している不動産の所在・課税額の確認 |

| 登記識別情報通知または登記済権利証(平成18年以前)・固定資産税の課税明細書 | 自宅・郵便物など | 相続登記や不動産評価額の確認 |

| 証券会社・保険会社の通知 | 自宅郵便物やメールなど | 株・投信・保険金の存在確認 |

| スマホアプリやネットバンキング | 被相続人の端末・メール・メモ帳など | 通帳が存在しないネット銀行の確認 |

| クレジット明細や借用書 | 書類・ファイル・スマホ・通帳の引落記録など | 負債の有無の確認(相続放棄判断の参考にもなる) |

財産や負債の存在に気づかずに相続手続きを進めてしまうと、後から遺産分割協議のやり直しが必要になることもあります。スマートフォンのアプリやメール履歴、郵便物なども含めて、できるだけ早めに確認することが大切です。

| 誰の | なにを | どこで取得するか | 使用する手続き例 |

|---|---|---|---|

| 被相続人 | 出生から死亡までの戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場(複数にまたがる場合あり)※1 | 相続放棄・遺産分割・相続登記・相続税申告など |

| 住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 | 不動産登記・相続税申告など | |

| 遺言書 | 自宅・公証役場・法務局など遺言書を保管している場所 | 遺産分割など | |

| 相続人全員 | 戸籍謄本(現在のもの) | 本籍地の市区町村役場※1 | 相続人確定・遺産分割協議書の作成など |

| 住民票 | 現住所地の市区町村役場 | 不動産登記・金融機関・相続税申告など |

※1:被相続人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の場合はお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求が可能です。

| 誰の | なにを | どこで取得するか | 使用する手続き例 |

|---|---|---|---|

| 被相続人 | 戸籍の附票 | 本籍地の市区町村役場(窓口もしくは郵送※同じ戸籍に在籍の方はコンビニ交付サービスが利用可) | 最後の住所が登記簿上の住所とつながらない場合の証明 |

| 相続人全員 | 印鑑証明書 | 遺産分割協議書への添付・登記申請など | |

| 本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など) | 本人所持、または官公庁から交付 | 金融機関・法務局・裁判所等での本人確認 | |

| – | 遺産分割協議書(または遺言書) | 自作または専門家に依頼 | 相続登記・預貯金解約・相続税申告など |

必要な書類を揃え、基本的な流れを理解できたら、次に気をつけたいのが思わぬトラブルの芽です。

ここでは、特に問題になりやすいケースを簡単に整理しましたので、当てはまるものがないか確認してみましょう。

相続手続きは、たとえ相続人同士で争いが起きていない場合でも、意外と多くの段階と必要書類があります。

以下のような状況に少しでも当てはまる方は、自分だけで進めようとせず、専門家に相談したり、代行サービスを利用したりすることで、スムーズかつ確実に進めることができます。

こうした場合は、専門家が必要な部分だけお手伝いするプランや、面倒な部分をまるごと代行するサービスもあります。ぜひお気軽にご相談ください。

上記のような状況に心当たりがある場合は、早めの専門家相談がおすすめです。

実際に当事務所に寄せられたご相談例をいくつかご紹介しますので、参考にしてみてください。

不動産や株式といった単純に分けられない遺産が含まれている場合、遺産の総額の計算が難しく、相続税がかかるかどうか分からないといったケースがあります。こちらの事例では幸い相続税は発生しなかったのですが、弁護士と連携し遺産分割のサポート、遺産分割協議書の作成を行いました。ご依頼者さまのお母さまは既に認知症を患っていたため、二次相続を見越して助言を行いました。

遺産の内容を把握していて相続人間で争いがなくても、遺産分割の手続き自体に割く時間を作れないというケースは少なくありません。

こちらの事例では、遺産・相続人の調査を行う時間が取れないご依頼者さまに代わり手続きを進めるサポートをいたしました。

今回は、ご依頼者さまの把握していた財産と調査した財産にギャップがなかったためスムーズに進みましたが、調査を進めていくうちに知らなかった負債が出てきたり、登記等の手続きに時間を要する場合もあります。余裕をもって手続きを進めましょう。

※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。

公正証書遺言等の遺言で明確に分けられている場合は分割協議は不要ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になります。また、内容によっては一部について協議が必要になることもあります。

例えば不動産登記を放置すると、相続人がさらに亡くなったときに相続関係が複雑になり、分割協議が困難になります。預貯金の口座凍結、相続税の申告期限超過、登記義務化による過料リスクなど、放置によって法的・実務的な不利益が生じる可能性があります。

遺産分割協議の準備には、一般的に2週間から2か月程度が目安ですが、相続人の人数や関係性、財産の内容によって前後します。例えば次のような作業が必要になります。

関係が良好で財産も把握できている場合は2〜3週間程度で協議に入れることもありますが、相続人が多い・疎遠・全国に分散している場合などは1〜2か月以上かかることもあります。

準備が整っていれば、協議書の作成自体は1日で済むことも多いため、まずは早めに調査と必要書類の確認を進めておくのがおすすめです。

はい、基本的には相続財産に含まれます。以下の点にご注意ください。

こうした少額資産が原因で税務的な問題になることは多くありませんが、電子マネーの普及や、被相続人がデジタル資産を多く保有していた場合などには、一定の注意が必要です。

なお、これらの情報は、相続人が直接、被相続人のスマートフォン・メール・アプリの履歴などから確認していただくのが基本となります。

相続を完了せずに放置しておくと、関係する相続人が増えてしまったり、建物をいつまでも活用・処分できなかったりするだけでなく、ご自身にとっても不利益となる場合があります。

ご自身の状況が整理できていない方や、「 部分だけ専門家に依頼したい」という方でもご相談は可能です。

まずは、今できることを専門家と一緒に整理するところから始めてみませんか?

当事務所では、相続の状況ごとに専門サイトを運営しています。お困りの内容がはっきりしている方は、以下のページから各専門サイトをご確認ください。

また、「今回の経験を踏まえて、今後の備えをしておきたい」という方は、生前贈与arrow_forwardや遺言arrow_forward、家族信託open_in_newなどのページも合わせてご確認ください。